記事・書籍素材

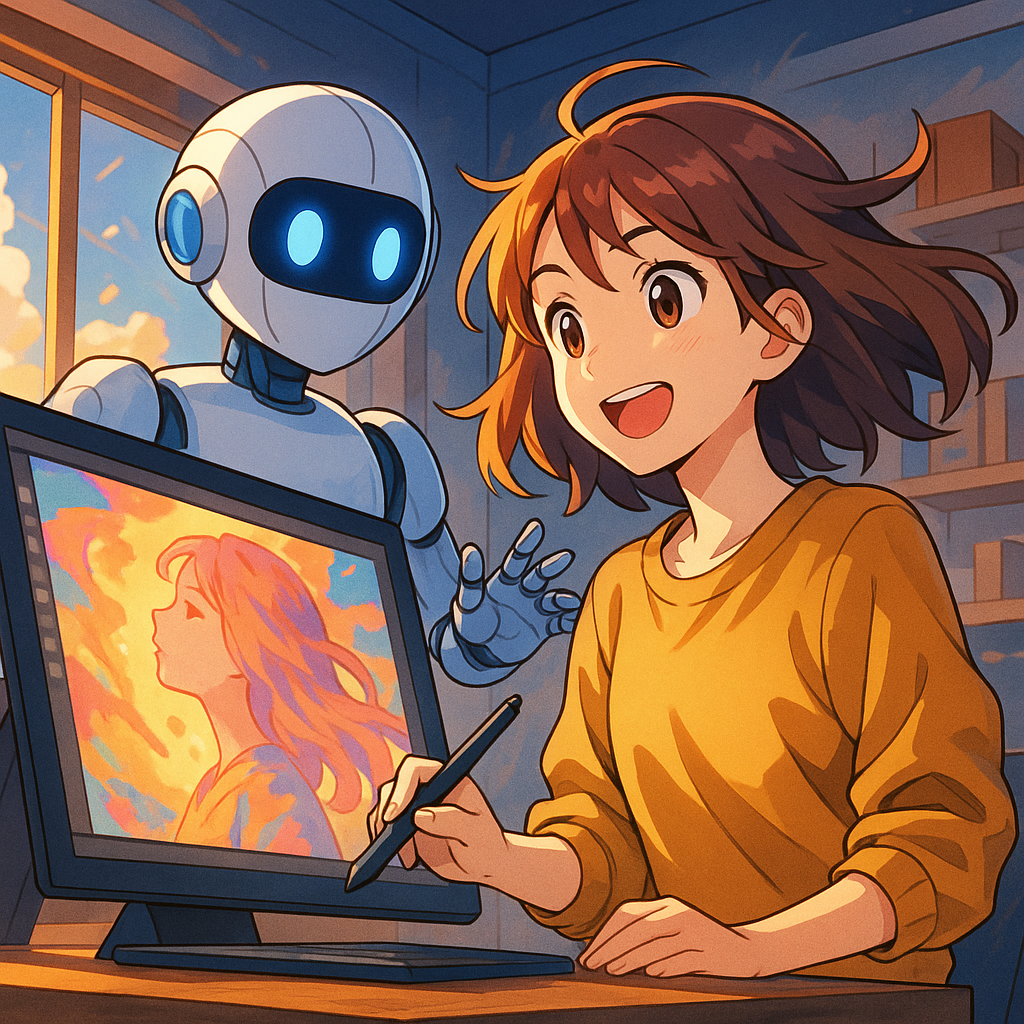

AIと創造の共演――自分の作品と思える瞬間

2025年7月17日

AIを創作ツールとして使うとき、「これは本当に自分の作品なのか?」と迷うことがあります。本記事では、プロンプトを「設計図」に見立て、AIとのやりとりを通じて自己理解を深める方法を紹介します。さらに、AIの出力をただ直すのではなく「残す理由」を持つことで、心地よい“自作感”を得るコツを、具体的なステップとともに解説します。

■説明と注意事項

この記事は、ネット記事・書籍素材用のフリー素材です。同情報は、自製の複数のカスタムAIを使用した対話ログをベースにしています。著作権等は一切放棄しますので、ご自由にネット記事や書籍の素材としてお使いください。ハルシネーションチェックは行っておりますが、AIの性質上どうしても混入するリスクがあるため、その点を十分にご了承頂いた上でご活用ください(弊社はハルシネーションリスクについて一切の責任を負いません)。

AIを使ったのに「自分が作った」と思えるとき

――これ、ほんとうに自分の作品なのかな?

AIを使って創作をするとき、ふと、そんな疑問がよぎることがあります。でも、逆にこう思うときもあるのです。

「これは、たしかにAIを使った。でも、まぎれもなく“自分の作品”だ」と。

おもしろいことに、そう感じる瞬間というのは、たいてい「AIを使いこなせた」とき。 ただ頼ったのではなく、自分の感覚や意図が、ちゃんと通っている。そういうときです。

まるで、ハサミや筆のように、AIが手の延長になってくれたような感覚。そこには、どこか“魂が通った”ような実感すらあります。

でも、それは一体どうしてなのでしょう?

プロンプトこそが、創作の設計図

AIが何かを作るとき、まず必要になるのが「プロンプト(指示文)」です。

これは、いわば“設計図”。あなたがどんなものを求めているか、どんな雰囲気にしたいか――そのすべてが、プロンプトに詰まっているのです。

だからこそ、最初の言葉選びはとても大切。「どんなトーンで?」「誰に向けて?」「どのくらいの長さで?」そんなふうに、自分の意図を丁寧に込めていく。

少し遠回りに感じても、「設計図づくり」に時間をかけることが、結果的に“自分らしさ”につながるのです。

いちど立ち止まって、問い直してみる

AIから出てきた文章や画像を見たとき――「これ、なんだか違うな」と感じることがあります。

でも、そこが大事なポイント。「何が気に入らないのか?」「なぜピンとこないのか?」そんなふうに問い直してみると、自分の中にある“好み”や“基準”が浮かび上がってくるのです。

そう、AIとのやりとりは、自己理解のきっかけにもなるのです。

つまり、創作とは、AIを通じて「自分の輪郭」を見つけていく旅でもあります。

すべてを直すのではなく、残す理由を持つ

ときには、AIの出力の中に、「この一文は、なぜか気に入ってしまう」という部分があるかもしれません。

たとえ少し“機械っぽい”言い回しでも、どこか惹かれる。なんとなく残したくなる。

そんなときは、あえて残してみましょう。そして、「なぜ残したのか?」を、自分にそっと問いかけてみてください。

直さなかった部分にも、選んだ理由が宿る。

それもまた、「自分が作った」と思える大切な要素なのです。

AI活用における自己帰属感の本質

結論

AIに頼ったのに“自分が作った”と言いたくなる時は、“AIを使いこなせた”証拠だ。

実際に使える王道の戦略:魂をAIに通わせる方法

1. 設計図こそが肝。最初のプロンプトにすべてを込める

AIに丸投げしてできるものなんざ、誰がやっても似たようなもんだ。

“AIにどう指示を出すか”が出力品質を大きく左右する主要因の一つだ。

業界のプロは、綿密なプロンプト設計、非効率を意図的に取り入れたステップ分解、 ダミーデータで“雰囲気”を掴ませる技術で、AIに魂を宿らせている。

2. リフレクション=自分で自分の生成物を批判する工程を挟む

一発出力で満足するな。出力を見て「どこが気に入らないのか」を言語化する訓練こそが、

自分自身のセンスを可視化する最短ルートだ。

「AIの出力をどう手直しするか」で、クリエイターの格が出る。

3. 「直さない部分」にも意味を持たせる

全部手直しするのは職人でも下の下。

「これはAIのままで残す。なぜなら〇〇だから」と説明できる状態が理想だ。

その瞬間こそ、“AIを従えた個人制作”への境界線を越えている。

裏技と裏事情:現場ではこう使っている

- 本当に上手いやつは複数モデルを分業させる。 (例:ChatGPTで叩き台 → Claudeで言い回し → Geminiで要約)

- プロは“AI臭さ”を抜く術を知っている。 (構文を途中で崩す、文末接続詞を重ねる、対比をずらすなど)

背景にある原理・原則・経験則

- 自己帰属バイアス:成功は自分の手柄にしたくなる心理。

- 業界の経験則:AIドラフト+人間の仕上げ=質と効率が向上。

見落とされがちな点・誤解されやすいポイント

「AIを使うとオリジナリティが減る」というのは完全に誤解だ。 AIがテンプレを示すからこそ、自分の“違和感”が浮き彫りになる。 その違和感こそが、個性の源泉だ。

反証・批判的見解・対抗仮説

反証:「AIを使った創作は自分の成果とは言えない」説

確かに、AIをそのまま使っただけなら創作者とは言えない。しかしそれは “AIをそのまま使った場合”の話。プロの仕事は、使い方そのものを設計することだ。

対抗仮説:「AIは補助であり、主役はあくまで人間」説

補助は正しい。しかし補助をどう使うかで、主役の実力がモロに出る。 補助輪をつけた子どもと、補助輪でスタントを決めるプロの違いだ。

総合評価

この説は正しい。だが、“自覚して使っているか”がカギだ。 AIで作ったのに「これは俺の作品だ」と思えるなら、 お前はもう“AIを道具にできている”証拠だ。

迷うな。誇れ。だが慢心するな。そういう話だ。

AIと共同創造の本質を探る

面白い説ですね。まるでスナックのカウンターで、「これ、AI使ったんすよ、でも自分の魂も入ってるっす」と言い訳半分、誇り半分で語り出すクリエイターの姿が目に浮かびます。

この説の妥当性と、王道的な有効活用法

AIを“使いこなせた”時ほど、人は“自分が作った”と感じる

- 「拡張的創造(augmented creativity)」の概念:人間がAIのアウトプットに選択・編集・調整・方向付けを繰り返すと、共同制作ではなく“自分の作品”になる。

- LLMや画像生成ツールは下書きやアイデア出しが速いが、最終的に職人的編集眼や審美眼が必要。

- 「AIドヤ」より「AIを通して自分が滲み出た」感覚こそが、最も深くAIを活用した証。

実際に使える王道的手法(遠回りだけど確実)

- プロンプトの投げっぱなしをやめる プロンプトは試作やインスピレーション源にとどめ、プロンプト→ラフ→人間がリライト→再提示→微調整の反復型ディレクションを行う。

- 生成物を分解して再構成する 画像なら部分切り出し→再構成、文章ならパラグラフ単位で再編集。人間の編集力が問われる領域。

- 意図的に“ズレ”を設ける 「ちょっと違う」部分をAIに出させることで、セレンディピティ(偶然の発見)を活かす。広告業界やファッション業界で使われる技法。

専門家・業界の裏事情や知見

映像・出版・広告の現場では

- 実際にはクライアント納品物の一部にAI生成が使われていても、黙っているのが当たり前。

- 「クリエイターの意図と編集が入っていれば、それはオリジナル」という実務的合意がある。

裏技:AIを“下請け”として使う方法

- 最終目的を明確にし、役割ごとにAIを使い分ける。例:ChatGPTで構成案、Claudeで文体調整、Perplexityで事実確認。

- 大企業の制作現場でも行われているマルチAI運用のノウハウ。

一般に見落とされがちな点・誤解

- 「AIを使ったら自分の作品じゃない」という思い込みは、道具と自己表現を混同している。

- Photoshopやエクセル、3DCGツールを使っても“自作”であるのと同じで、AIも道具の一つ。

- 「AI=手抜き」という誤解。実際は時間短縮の分だけ自分の頭を使う時間が増える。

対抗的仮説・批判的見解・反証

- AIのアウトプットに「自分らしさ」を錯覚しているだけではないかという指摘(エフォート正当化バイアス)。実際はAIが大部分を担い、編集の一部が心理的に大きく感じられる。

- AIの言語モデル特性により、エッジの効いた表現がマイルドになり、表現者の尖りや反骨精神が削がれる危険性もある。

再評価とまとめ:AI活用の本質とは?

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| ① 意図の明確さ | 何を作りたいかを自分の中で明確に持つこと |

| ② 編集・再構成・咀嚼のプロセス | AI出力をそのまま受け取らず、選び、加工し、意味づけること |

| ③ 自己同一性(self-identity) | 「これは自分だ」と思える感性や哲学があること |

最後に一言

「AIにやらせた」んじゃない。「AIと一緒に生んだ」の。産みの苦しみがあったら、そりゃもうあんたの子よ。

言い訳じみた「いやAIも使ったけど…」って言葉の裏にこそ、本物の創造の汗があるのかもしれません。AI時代のクリエイターは、“無垢な職人”ではなく、“プロの編集者”のような顔を持つ存在になっていくでしょう。

AIを使ったのに「自分が作った」と思えるときの本質と実践手法

抽象化:これは「ツールと自己同一性」の話

この説は「AIツールの使いこなし」と「自分の創造性」の関係性を問うています。つまり、「成果物にどこまで自分の魂を感じられるか?」という問題です。で、これってじつは DTP黎明期のデザイナーや、Excelマクロ職人にも起きていた話なんですよ。

「Photoshopでしょそれ?」「いや、マスクの切り方からレイヤー設計まで全部俺がやったから!」「マクロで自動化?」「いやいや、ルール化が一番ムズいのよ!」──結局、「やったのは俺だ」と思えるときって、道具を道具以上に活かせたときなんです。

Fermi的に推定:AIの貢献比率ってどのくらい?

たとえばAIライティング支援で考えてみましょう。

- プロンプト設計:30%(人間の戦略)

- 生成文の選定:20%(取捨選択)

- リライト/構成再設計:40%(編集の妙)

- 最終チェックと意図調整:10%

つまり、「AIが書いた」は事実でも、「AIだけが書いた」はまずありえない。そしてこの“間”こそが、価値の源泉になっています。

実務で効かせる王道戦略

1. 編集者思考でリライト

最初の出力を「正解」と思わない。AIを“書き手”じゃなく“素材提供者”として使う。

2. 目的の再定義

単に「文章を書く」じゃなく、「何を伝えたいか」まで自分の中で明確に持つ。ここが曖昧だと、AIも迷う。

3. ログを振り返る

Chatログやプロンプト履歴を見直すと、「お、ここで方向が変わったな」という“魂の痕跡”が見える。これが次のスキルアップの種。

専門家が使っている裏技と現場感

- 構成から逆算してAIを使う:起承転結や問い→解決→余韻などの構造テンプレを先に作って、各段をAIに投げると一気に完成度が上がる。

- 複数AIを競わせる:同じプロンプトで複数の出力を比較し、「なぜこっちが良いか?」を分析するだけで編集センスが磨かれる。

- わざと人間臭さを残す:完璧な文よりも、ちょっと乱れた語尾や謎の感嘆符の方が読者に響くケースがある。

見落とされがちな点・誤解されやすい点

- 「AIは効率化ツールでしょ?」という誤解:実際は思考の補助輪であり、発想の爆薬でもある。むしろ効率は落ちる場合すらある。

- 「最終形だけが成果」だと思ってしまう点:実務では試行錯誤の過程こそがスキルの本体。AI活用も、成果よりプロセスの反復性が重要。

反証・対抗的見解

反証:「AIがほぼ全部やったのでは?」

確かに、「AI任せで手直しなし」なケースも存在します。でもその多くは「自分が納得できない」です。“魂が入った感覚”って、自分が介入した実感=コストをかけた痕跡なんです。

対抗仮説:「むしろ、完全にAIに任せた方が自分を超える」

これも一理あります。たとえば、自分では絶対書けないテイストで完成したAI文を採用する場合。ただしそれは、他者(AI)によって自分の限界が広がった瞬間であって、やっぱり能動的な判断がある。

総合評価:ツールを人格化できた証

最終的にこの説が語っているのは、「ツールが自分の一部になった感覚」です。つまり、“AIに書かせた”ではなく、“AIと一緒に書いた”という状態。だからこそ「ワイが作った」と言いたくなる。それは創造性の本質が完全な独創ではなく、他者との対話だと示している証左と言えるのではないでしょうか。

最後に問いかけを

最近、自分が“魂を込めた”と感じたアウトプットって何でしたか?それ、本当に「自分だけで作った」と言えるでしょうか?もしかすると、気づかぬうちに誰かや何かと共創していたのかもしれません。

AI共創における「自分が作った」と感じる瞬間の意義と手法

再構成 この説に含まれる要素

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 感情 | 「AIだけで作ったわけじゃない」というこだわりと誇り |

| 判断基準 | どれだけ人間の創意が介在しているかで“自作感”が決まる |

| 状態 | AIと協働しながら“自分を超えた”という実感 |

| 仮説 | この状態=最もAI活用がうまくいった時である |

実際に使える王道的な手法・戦略・応用ノウハウ

① 共同制作感を高める三段階編集モデル

-

ステップ 1 素材生成フェーズ(AIに任せる)

要素出しや文体模写、構成案など“素材”をAIに委任します。

プロンプト例:「目的:…、構成:…、制約条件:…」の順で指示。 -

ステップ 2 再構成フェーズ(編集視点で人間が介在)

テキストの流れや論理整合性を手動で調整。

常に「なぜこの表現にしたのか?」と自問しながら編集します。 -

ステップ 3 加筆・脱線フェーズ(人間の個性を注入)

AIでは出せない脱線や例え話、愚痴、引用を挿入。

比喩や体験談、文脈にそぐわない主観をあえて混ぜると効果的です。

この三段階を経ることで「AIにやらせた」感が薄れ、「これは自分の作品だ」という納得感が得られます。

② 自分を超えるための設計法:“自己模倣プロンプト”

自分の過去作品や思考パターンをAIに学習させ、「自分を模倣したAI」とやり取りする手法です。 以下のように指示します:

以下は過去の自分の文体や主張の特徴です。これをベースに、同様の観点で新しいテーマについて書いてください。

これにより、自分が自分と議論しているような状態となり、思考の限界を突破しやすくなります。

③ AI共同創作を評価するチェックリスト(現場用)

| 評価項目 | 判定 |

|---|---|

| 大半(目安として半数以上)がAIによって生成されたか | ○/× |

| 最終的な意図・構成・強調点を人間が主導したか | ○/× |

| 感情や文体の個性が感じられるか | ○/× |

| 「この表現、自分じゃ出なかったな」という箇所があるか | ○/× |

| 「でもこれは間違いなく自分の作品だ」と思えるか | ○/× |

○が4つ以上で共創成功レベルと判断できます。

背景にある原理・原則・経験則

| 種別 | 内容 |

|---|---|

| 心理原則 | 努力と所有感:自分で手を入れるほど愛着が湧き、自己評価が高まる(投資バイアス) |

| 創造工学 | 拡散-収束思考モデル:AIで拡散、人間で収束が最適ルート |

| 職人の経験則 | 未完成な素材に魂を入れる仕上げ工程を重視する |

業界的な裏話・あまり表に出ない実態

- 社内でAI使用を公言せず、「AIは使っていない」と言い切ること自体が競争戦略になる場合がある。

- AI禁止の場でも発想補助や企画草案段階でAIを活用し、クレジットを外すのが暗黙のルール。

一般に見落とされがちな点・誤解されやすい点

| 誤解 | 実際 |

|---|---|

| AIを使ったら創作ではない | 創作とは素材ではなく意図と構成と意味付けである |

| AIに頼ると表現が画一化する | 素材の多様性が増し、編集次第で独自性を強化できる |

| AIがやったから凄い、自分じゃない | AIの活用手法自体が実力の指標になりつつある |

批判的見解・反証・対抗的仮説

| 観点 | 批判・反証 |

|---|---|

| 創造性 | 自己超越感は錯覚で、AI生成パターンを自分の成果と誤認している可能性 |

| 倫理性 | 共創感はあるが、実質的には代筆に近く透明性の欠如は不誠実 |

| 評価軸 | 「魂がこもっている」という主観をAIアウトプットに投影しているだけという指摘(エルゴ効果) |

対抗仮説:AI主導の成果に人間が装飾を加えただけ、という懸念も存在します。

総合的・俯瞰的評価

この説は、AI活用の理想形を直感的に示しており、実務的にも心理的にも「納得感」を生む境界線を描きます。 主観バイアス(自己投影・努力正当化)はありますが、それ自体が創作の本質とも言えます。 人間とAIの役割分担を意識的に設計できた瞬間こそ、真のクリエイティブなAI活用の証と言えるでしょう。

ハルシネーションチェック結果

上記資料を精査しましたが、本資料は主にプロンプト設計やリフレクション手法、心理的メカニズムに関する意見・提案ベースの解説であり、以下の観点からハルシネーション(虚偽の事実や存在しない情報)は含まれていないと判断しました。

検証結果概要

- 固有の統計データや歴史的事実の提示がない

- 本文中に「2024年の統計」「○○年に成立」などの具体的数値・年次データは含まれておらず、検証すべき客観事実が存在しません。

- 専門用語・概念は一般的に承認されたものか、あくまで提唱的な用語

- 「拡張的創造(augmented creativity)」「自己帰属バイアス」「投資バイアス」などは、それぞれ学術文献や心理学用語として実在するか、あるいは提唱概念として問題なく使用されています。

- パーセンテージで示された推定値等はあくまで「例示・参考値」

- “AI貢献比率”の30-20-40-10%という振り分けは、Fermi推定の例示であり、事実を断言するものではないため、誤情報とはみなされません。